C’è un posto della nostra anima recondito e segreto. Ciò che ci aspettiamo dagli altri è ciò che ci fa paura di noi stessi: non siamo mai né solo buoni, né solo malvagi. Nell’ ”uno” che siamo, c’è l’ ”altro” che non conosciamo.

C’è un posto della nostra anima recondito e segreto. Ciò che ci aspettiamo dagli altri è ciò che ci fa paura di noi stessi: non siamo mai né solo buoni, né solo malvagi. Nell’ ”uno” che siamo, c’è l’ ”altro” che non conosciamo.

C’è un po’ di cielo sulla Terra, che noi percepiamo attraverso il mistero o la fede. Per raggiungere il cielo bisogna sdoppiarsi: corpo e anima, spirito e materia. Gli uomini non sono sempre uguali a se stessi e lineari nei comportamenti, ma sono “uno, nessuno e centomila”. Inconoscibili perché complessi.

Il tema del “doppio” è tra i più affascinanti e longevi nell’arte e nella letteratura: dall’”Anfitrione” di Plauto, a “Lo strano caso del dottor Jeckyll e del signor Hyde” di Stevenson, a “Il ritratto di Dorian Gray” di Wilde, a “Il sosia” di Dostoevskij, fino ai più recenti “Il visconte dimezzato” di Calvino e “La metà oscura” di King.

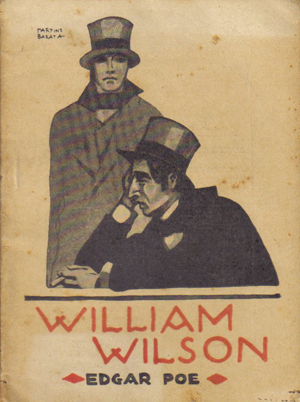

In “William Wilson”, celeberrimo racconto di Edgar Allan Poe, scritto nel 1839, il motivo dominante è proprio la scissione dell’io, a cui si mescolano paura e turbamento. William è il protagonista e narratore della storia. Egli racconta retrospettivamente la sua vita sin dagli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, periodo in cui incontra uno strano individuo, con il suo stesso nome e cognome. Unico fra gli altri il secondo William si permette di rifiutare fede cieca alle sue affermazioni e completa sottomissione alla sua volontà.

Una notte si avvicina al giovane che dorme, per commettere contro di lui un atto malevolo, ma alla sua vista inorridisce, perché fisicamente è identico a lui. Persino la voce, benché parli con un tono molto basso, è l’eco perfetta della sua. Allora decide di fuggire da quella scuola per non farvi più ritorno. Tuttavia per il resto della sua vita, dissipata e consumata dai vizi, l’altro William riappare sempre, pronto ad ammonire ogni atto vile. La tensione culmina nella parte finale del libro quando durante una festa il protagonista sfida a duello il suo “doppio”, ma davanti a uno specchio si accorge di aver pugnalato mortalmente se stesso.

“Tu hai vinto e io muoio. Ma d’ora innanzi anche tu sei morto, morto al mondo, al Cielo e alla speranza! Tu esistevi in me, e ora tu vedi nella mia morte, in questa stessa immagine che è la tua, come tu abbia assassinato te stesso!”.

In “William Wilson” la narrazione si concentra sulle figure simmetriche del protagonista e del suo “doppio”, che rappresenta la sua coscienza, la proiezione della parte socialmente sana e accettabile della sua personalità. Invece il protagonista è l’istinto, la brutalità, la voluttà. Il suo racconto appare il delirio di un folle e il lettore ha il compito di ricostruire la realtà dalle suggestioni e allucinazioni del protagonista.

“Ogni virtù mi è caduta di dosso tutt’a un tratto, materialmente, come un mantello”. L’opposizione tra Wilson e il suo “doppio” è l’antitesi tra il Bene e il Male, il dualismo tra l’istinto e la coscienza, che appare al protagonista un ostacolo alla libera espressione dell’io in tutta la sua pienezza vitale.

“Posso vivere soltanto due vite opposte o nessuna”, sarà lo slogan del Romanticismo tedesco, perché nella contraddizione, nella dualità è la conoscenza.

Baudelaire scriverà a Sainte-Beuve: “Voi che amate esercitarvi in tutte le profondità, non siete tentato di fare un’escursione nelle profondità di Edgar Poe?”. Io per liberarmi della tentazione le ho ceduto. Giusto Wilde?

Commenta

Commenti

Anche il nome "William Wilson" non è un caso. La lettera "W" è simbolo della duplicità; il suo stesso nome è "doppia V". Quindi abbiamo un doppio nome, una doppia iniziale, ed una lettera "doppia". Un altra ragione per cui la duplicità è la vera protagonista di questo racconto.