Nei “Fleurs du mal” di Charles Baudelaire l’angelo si fa demonio e il demonio si eleva a santità. Non puoi ritrovare la luce, se prima non avrai incontrato il buio pesto e messo i piedi nudi nel fango. Se prima non avrai provato il gusto torbido dell’immonda città, se non avrai desiderato la degradazione e la colpa, se non avrai intuito che le forme della natura non sono altro che simboli di una realtà misteriosa e nascosta. Solo allora sarai anestetizzato al veleno.

Nei “Fleurs du mal” di Charles Baudelaire l’angelo si fa demonio e il demonio si eleva a santità. Non puoi ritrovare la luce, se prima non avrai incontrato il buio pesto e messo i piedi nudi nel fango. Se prima non avrai provato il gusto torbido dell’immonda città, se non avrai desiderato la degradazione e la colpa, se non avrai intuito che le forme della natura non sono altro che simboli di una realtà misteriosa e nascosta. Solo allora sarai anestetizzato al veleno.

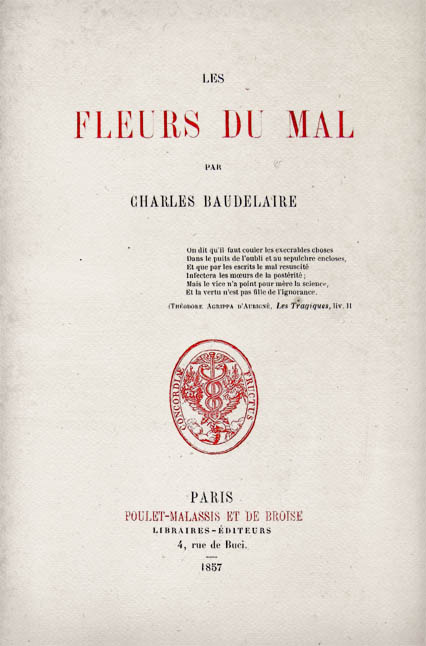

“In questo libro atroce ho messo tutto il mio pensiero, tutto il mi cuore, tutta la mia religione, tutto il mio odio”. L’obiettivo di Baudelaire, in contrasto con la tradizione precedente, è di “estrarre la bellezza dal Male”: con lui la poesia diventa orrore, incubo, tremito dei nervi. In altre parole negazione di ogni valore, assunto come assoluto.

L’opera incarna lo scoramento del poeta ed esprime la terribile sensazione di una solitudine angosciosa e intollerabile. Ai “più diserti campi” del nostalgico Petrarca, Baudelaire sostituisce la sordida metropoli, con tutte le proprie contraddizioni. Il poeta ama la compostezza e il rigore geometrico delle costruzioni moderne, pertanto “aspira a un universo metallico, freddamente sterile e luminoso” (G. Blin).

La poesia di Baudelaire è interamente attraversata dalla profonda antinomia Cielo-Inferno: l’uomo è attratto dalla perversione e dal vizio, ma necessita di una legge morale, proprio nella misura in cui egli è pronto a trasgredirla, per godere. In lui il rimorso pare precedere la colpa (Sartre). Non a caso scrive: “Trono e altare, massima rivoluzione”.

Alla base dell’opera è lo spleen, termine inglese che significa “milza”, perché nell’antichità essa era ritenuta la sede della “melanconia”, ovvero quello stato di turbamento esistenziale, di noia, di disgusto della vita, di “nausea del cuore” (Adam Scoto).

Da quando è un bambino, il poeta vive in una solitudine che diventa prova della propria singolarità. “Odia la Natura e cerca di distruggerla perché essa viene da Dio. (…) Ambisce alla solitudine del maledetto e del mostro, del “contronatura”, precisamente perché la Natura è dappertutto”(Sartre). Il poeta ama e crea “ciò che mai sarà veduto due volte”. Questo è il segreto dell’Arte, che al contrario della Natura, ciclica e ripetitiva, è unica.

Baudelaire rifiuta il mito romantico del sentimento: feticizza la scrittura. “Traveste la natura e la mette in ordine”.

Da dandy impeccabile odia la spontaneità, recita con lucidità una parte. “Il suo dandismo è un modo di transustanziare la vita ottusa in travestimento, posa, simulazione, artefatto”. Ha in disprezzo gli uomini, soprattutto quando sono felici, perché la felicità è dei mediocri. Soffrire invece significa distinguersi.

Baudelaire racconta i segni delle anime stordite dal dolore, privilegiate dallo spleen, nel desiderio voluttuoso della morte e della decadenza. “Il dandismo è un sole che tramonta; come l’astro che declina, è superbo, senza calore e pieno di malinconia”.

Huysmans amò molto Baudelaire, di cui in “A rebours” dice: “Era disceso fino in fondo all’ineusaribile miniera, si era inoltrato in gallerie abbandonate o sconosciute, aveva raggiunto quelle regioni dell’anima dove si ramificano le vegetazioni mostruose del pensiero. Là, al confine con le aberrazioni e le malattie, il tetano mistico, il delirio della lussuria, le febbri tifoidi e il vomito del crimine, aveva trovato, a covare sotto la tetra campana della Noia, la spaventosa menopausa dei sentimenti e delle idee”.

Leggere “I fiori del male” significa avventurarsi in un’esperienza totalizzante, “sondare le piaghe più incurabili, più dolorose, più profonde, scavate dalla sazietà, dalla delusione, dal disprezzo, nelle anime in rovina torturate dal presente, disgustate dal passato, atterrite da un avvenire senza speranza”.

Alla fine del libro hai visto cos’è l’Inferno e sei pronto a sceglierlo.

Commenta

Commenti